ボイラーの事を最近語って無いなぁと思ってネタを考えていたら

そういえばボイラーの設備についてあんまり書いてないなぁということに気づきました。

電験やエネ管、ボイラー技士なんかの資格にもボイラー用語は出てきますが、業界人でもないと名前や役割くらいなら知ってるけど実機はよくわからん事ということも多いと思うので、自分の復習もかねて説明していこうと思います。

今回はボイラーの設備でも重要な役割を担うボイラー給水ポンプについて説明します。

【ボイラー給水ポンプについて】

業界では略称としてBFPと呼ばれます。

ちなみにBFPとはBoiler・Feedwater・Pumpの略です。

(feedは供給するという意味でwaterは水・・つまり給水の意味)

ランキンサイクル上での役割で言うと

「復水器からの低圧・低温の給水を断熱圧縮により高圧にしてボイラーへ供給するポンプ」

となります。

ちなみに断熱圧縮・膨張とは外部からの熱の出入りがない状態で物質を圧縮したり膨張させたりすることを言います。

ボイラーは燃料、復水器は冷却水により外部から熱の出入りがありますが、BFPやタービンにはそういった外部の熱の出入りは無い状態で水が圧縮されたり蒸気が膨張されたりします。

【特徴】

BFPは低圧の水を高圧にするという特性上、タービンのように多段式の羽根車が採用されます。

また、電動機の回転数を増幅させる装置で回転数を上げることで更に高圧を作れるようになっているものもあります。

ポンプを駆動させるのは通常モーターを使いますが、かなり大規模なボイラーともなるとボイラーで発生した蒸気によりポンプに繋いだタービンを回すことでポンプを駆動させるものもあります。

それぞれの特徴は、

・モーター式では容易に起動停止ができ負荷変動への追従性が良いが、使用電力が大きいので大型ボイラーには不向き。

・タービン式では部分負荷効率が高く大出力が得られる為大型化が容易だが、蒸気が必要であるためボイラーの起動停止時には使用できず小~中型ボイラーには不向き。

といったものがあげられます。

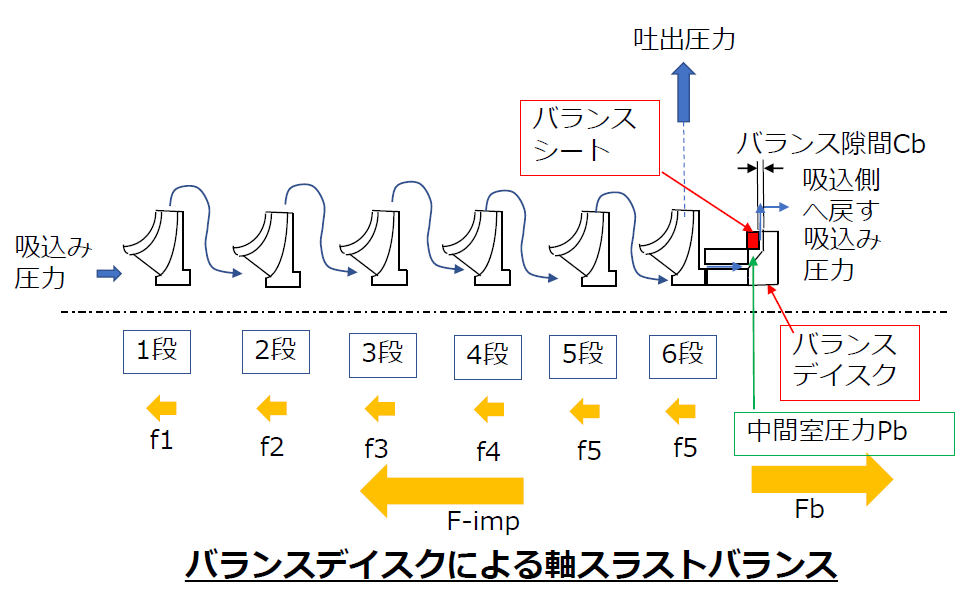

また、吸込み側と吐出側で圧力差がかなり大きいためにスラスト方向(軸方向)への荷重がかなり掛かります。

なので吐出側の水の一部を吸込み側に戻すことでこの荷重を低減しています。

ちょっと文章で説明しようとしてもよくわからないので図を探したら下記のようなものがありました。文章よりかは割と分かりやすくなるかなと思います。

ようは一方方向だけに圧力をかけるのではなく逆方向にも圧力を掛けることでスラストへの荷重を相殺しているという感じでしょうか。

この圧力は「バランス圧力」と呼ばれ、吸込み圧力の+0.1~0.2MPa程度に調整するのが一般的かと思います。

ポンプを現場で点検する際も、このBFPにはバランス圧力計があるのでそこの圧力を確認します。

資格試験ではただ単に「給水ポンプ」くらいにしか記述されていないこのポンプですが、けっこう奥の深い機器なんです。

また、人間に例えると血液を送り出す心臓の役割を持っているのでかなり重要な機器となるため、こういったポンプは必ず予備機が存在し、一台が故障停止してもすぐにバックアップできるようになっています。

一個しか心臓のない人間よりよっぽど優秀ですね。

でも数百年後とかには心臓が2~3個予備臓器で存在するボイラー型人間が誕生するかもしれませんね。

まぁ私は数百年後の人類のことなんかよりは、数百年後のボイラー技術のほうが興味あります。